LA PETITE HISTOIRE DE MA VILLE.

Que veut dire le mon Hameau , La louviere au début du 19ème siècle, La Louvière n'était pas même un hameau mais un simple et obscur « lieu-dit », un demi-

siècle plus tard, elle prenait le rang de communes les plus importantes du pays. Un hameau, ou un écart, est un groupe d’habitations en milieu rural à l’écart

d’une commune, à laquelle il est rattaché administrativement. généralement trop petit pour être considéré comme un village. L’élément fondateur est très souvent

une ferme. Étymologie. Le terme hameau est issu du pluriel des noms en -el : Hamel, hameaux en ancien français diminutif de ham. « petit village » dans les

dialectes d'oïl septentrionaux. Ce terme est d'origine germanique ; il est issu du vieux bas francique *haim « domaine, foyer »

Comme avant la Louvière été un hameau de saint - vaast au encore la croyère été un hameau de la Louvière …voila la signification du mon Hameau. Précisons

qu’avec la fusion des communes (11)en 1977 devient la grande Louvière et ce n'est qu'en 1985 que La Louvière a reçu l'autorisation de porter le titre de ville.

Ces vers 1837 que grande et basse louvière doit son développement a l’essor de son industrie,1840 un verreries st laurent fabriq de bouteilles et verre a vitre

,1844 la société Boch fréres(keramis) ,1851 une fondation des verreries ,En 1953 les Forges, fonderies et laminoirs Boucquéau. N'ayant pas de successeur à sa

mort en 1880, Boucquéau légua l'entreprise à Gustave Boël. 1856 fonderies sté Parmentier et Libotte ,1858 Cambier fréres haut-fourneau 64 fours coke,1859

Auguste Fabry léon Houtart et Cie verrerie a bouteilles 60fours a coke,1861 sociétés charbonnière de la louvière 12 fours a coke ,1863Mr Houtart Fabrique de

verre a vitre,1863 fabrique de boulons Charles Nicaise ,1867 laminoirs du centre 1867 Marc Parmentier des laminoirs de fer et des fonderies (la croyere hameau

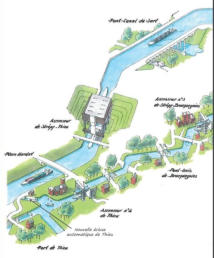

de la louvière) et 1869 la compagnie Belge de construction des machine et matériel des chemins de fer (atelier a la croyere en 1873 )Ascenseur funiculaire de

Strépy-Thieu.Commencé en 1982 et inauguré en 2002, il permet de franchir une dénivellation de 73,15 mètres. Il est actuellement le plus grand ascenseur à

bateaux du monde. Il remplace désormais six ouvrages, les quatre ascenseurs à bateaux du Canal du Centre et deux écluses. Il constitue la fin d'un programme de

mise au gabarit de 1 350 tonnes des voies navigables belges et permet le passage de bateaux de ce gabarit entre le bassin de la Meuse et celui de l'Escaut

En 1888, Léopold II vient "inaugurer" l'ascenseur n°1 enfin terminé. La région du Centre connaît alors un climat social agité .En 1886, le Parti Ouvrier Belge favorise la

création de ligues ouvrières au sein d'une population frappée par la baisse des salaires, le chômage et la misère, tout en déconseillant le déclenchement d'une grève

prématurée. Pourtant, les événements révolutionnaires de mars à Liège puis à Charleroi, vont toucher le Centre, mais sans résultat probant pour les travailleurs.Les dissensions

au sein aboutissent, le 14 août 1887, à la création du Parti Socialiste Républicain Belge , à l'initiative d'Alfred Defuisseaux .La région du Centre va bien vite constituer un

véritable bastion du qui prône la grêve générale pour le Suffrage universel. Les deux lieutenants de Defuisseaux y sont Pierre Loor et Paul Conreur .C'est dans cette

atmosphère que le roi vient à Houdeng. La visite est privée : Léopold II souhaite se rendre compte de cette réalisation exceptionnelle qu'est l'ascenseur hydraulique .Averti de

la visite royale, M. Noulet, de Bracquegnies, Président de la Bourse aux Métaux et aux Charbons, réunit les industriels du Centre le Samedi 2 juin après-midi, à l'Hôtel du

Commerce à Mariemont, afin de mettre au point la réception . Selon ses dires, Paul Conreur aurait appris l'événement dans la soirée du 2 juin .Le lundi 4 juin, on procède, dans

la matinée, à un dernier essai de fonctionnement de l'ascenseur, sous la direction des ingénieurs de Cockerill. A cette occasion, le baron de Macar déclare à la presse :" On fait

courir le bruit que la visite du Roi sera l'occasion de manifestations regrettables. Croyez bien qu'il n'en sera rien… Quoi qu'on dise, l'ouvrier du Centre n'est pas animé de

sentiments anarchiques. Et on n'a rien à craindre en fait de manifestations séditieuses" . le train composé de la berline royale et de deux voitures, entre en gare de Houdeng-

Goegnies. Le Roi est accompagné d'Auguste Beernaert, Premier Ministre et Ministre des Travaux publics f.f. ; il est suivi du Général-Major Baron van Rode, aide de camp, du

Major Chapelié et du Lieutenant Duchatel, officiers d'ordonance, ainsi que de hauts fonctionnaires des Ponts et Chaussées . La salle d'attente de troisième classe et le bureau

des recettes de la gare ont été aménagés en salon de réception. Le Bourgemestre de Houdeng-Goegnies, Paul Houtart, accompagné des échevins et conseillers communaux,

accueille le Roi La visite de Votre Majesté aura pour effet de donner une impulsion nouvelle aux travaux en cours du canal du Centre. Elle nous permettra d'espérer pour le plus

grand bien de l'industrie et de ceux qui y sont plus particulièrement intéressés, les patrons et les ouvriers, un prompt achèvement .mais quelque année plus tare , le cortège

prend rapidement la direction du canal, escorté par deux pelotons de gendarmes à cheval. Comme tous les lundis, c'est un jour largement chômé, même si les industriels

paraissent avoir menacés les ouvriers absents . La foule est importante sur tout le parcours, principalement aux abords du canal, sur les talus et le prés environnants. On

entend des "Vive le Roi !" mais aussi des "Vive le Suffrage universel ! Vive la République !" Au pied de l'ascenseur, le Roi est acceuilli par les représentants de l'Administration

des Ponts et Chaussées, dirigés par Henri Genard, ingénieur en chef et par les industriels de la région, Léon Houtart, maître de verrerie et ancien député de l'arrondissement de

Soignies en tête. C'est ce dernier qui prononce le discours de circonstance : […] Aujourd'hui, Sire ! Nous pouvons vous déclarer que ces voeux si souvent émis… par votre

Majesté sont devenus une réalité : le Centre a prospéré. L'oeuvre que vous venez visiter aujourd'hui, marque un grand pas vers l'achèvement du canal du Centre. Il est

hautement à souhaiter que les pouvoirs publics aient à coeur de parachever ce travail si éminemment utile à la prospérité de l'industrie et du commerce du pays Les visiteurs

assistant alors à la démonstration du fonctionnement de l'ascenseur, avec des bateaux de 90 tonnes pavoisés pour la circonstance aux couleurs nationales. Ensuite, le Roi prend

place dans un des bateaux et fait l'ascension avant de visiter les galeries supérieures, puis la salle des machines.Léopold II est acclamé, mais on note "les cris de quelques

énergumènes (qui) n'ont pas trouvé d'écho dans les masses" Quelques ouvriers chantent "La République" sur l'air de la Marseillaise :"Vive la République Sociale,

démocratique,Partez, partez,Rois et bourgeois,Le Peuple veut régner !" Le cortège reprend ensuite le chemin de la gare. En cours de route, l'incident se produit "Un orateur de

meeting" - il s'agit de Paul Conreur -, accompagné d'une vingtaine d'ouvriers,lance à l'adresse du Souverain : "A bas le Roi !", "A bas Cobourg !", "Vive la République !", "Vive le

Suffrage universel !". L'expression "Roi de carton !" n'est mentionnée que dans Le Peuple (Paul Conreur est immédiatement arrêté par la gendarmerie, en compagnie d'un

garçon de quinze ans environ.Conduit devant le procureur du roi de Mons qui se trouvait à La Louvière, Conreur reconnaît les faits et est emmené à la prison de Mons. Avant de

quitter Houdeng Léopold II tient à remercier les industriels et le Conseil communal de l'acceuil qui lui a été fait et promet de revenir Et la légende dires-vous ! Léopold II,

outré par les cris séditieux, décidant "La Louvière ne sera jamais une ville !". Aucune trace dans la presse. Pourtant la légende aura la vie dure , mais après de nombreux année

La Louvière est reconnue au titre de ville depuis le 2 août 1985 ( loi passée au Moniteur Belge, le 21 août 1985 ) du a de nombreux debat et de léon Hurez Étymologie de la

louvière :Le climat de la région de La Louvière est un climat tempéré océanique comme pour l’ensemble de la partie occidentale de la Belgique, cela grâce à la proximité de

l’océan Atlantique qui régule le temps grâce à l’inertie calorifique de ses eaux. Le climat peut être influencé par deszones humides et douces en provenance de l’océan, mais

aussi par des zones sèches (chaudes en été et froides en hiver) en provenance de l’intérieur du continent européen.La louvière tient son nom ‘une ferme de l’ancien village de

saint-vaastD’après le cartulaire d’alne, les formes anciennes de la louvière sont :luparia en 1157,lovaria en 1168menaulu en 1175,meneilut en 1217,loviére en 1284,et le loviére

en 1291 au XIIIme siècle les rive du thiriau étaient boisées depuis bracquegnies jusqu’à sa source .après le bois-du-luc < bos del luz > en 1193 venait le < bos de saint-vaast >

tenant au < tirial > 1291puis celui dit <menaalu>,menaulu> <meneilut> qui s’étendait jusqu'à bois d’haine menaulu se décomose en <meigne au leu> le repaire du loup.car

leu désignait le faive carnassier <lupus> en vieux roman comme wallon moderne,meigne,meine,egnie,mesnil du latin manere ,station,maison,demeure d’où manoir,habitation

;enfin,manant,paysan attaché à la glébe bétail humain rendu immeuble par destinationles religieux d’Alne tenaient de la générosité des anciens sire du roeulx,du sart,de

houdeng de goegnies et saint-vaast ,d’importantes possessions verrs le lien dit menaulu les chartes confrmative de ces liberelité donnérent ace mot roman une livrée latine il

devint luparia en 1157 au lovaria en 1168 ce latin retraduit en roman prit de nouvelles forme :lovière en 1217 le lovière 1284,la louvière par la suite le point initial de ce

hameau est lui méme une forme érigée sur la rive gauche du thiriau actuellement rue du tir dés le XII siécle par l’abbaye de d’alne sous gozée canton de thuinSaint-Vaast,

localité du bassin houiller du Centre, comprenait plusieurs seigneuries foncières avec droit de charbonnage sur lesquelles le Seigneur du Rœulx avait haute justice. Parmi ces

domaines se trouvait le fief situé à La Louvière et qui appartenait à la riche Abbaye d'Aulne. Le haut justicier de Saint-Vaast avait permis d'effectuer des travaux de prospection.

C'est ainsi que l'extraction de la houille a débuté dès 1390. Toutefois, l'Abbaye a refusé longtemps de « laisser ouvrir sa terre », selon l'expression anciennement usitée.

L'industrie charbonnière n'est donc devenue réellement productive qu'au début du XVIIIe siècle. Au fur et à mesure que les entreprises charbonnières se sont multipliées, que

les moyens d'extraction se sont perfectionnés et que les formalités fiscales ont disparu, une exigence est apparue, à savoir assurer l'écoulement des produits que la

consommation locale, à l'époque fort restreinte, ne pouvait épuiser. Des moyens de communication ont alors été créés, toujours plus nombreux et évolués: routes, canaux et

par la suite, lignes de chemins de fer. Attirées par la proximité de la houille indispensable à leurs activités, de nouvelles industries se sont installées à côté des charbonnages et

ont créé de nouveaux débouchés. Sous la poussée vigoureuse des nombreuses industries qui s'y sont développées en très peu de temps, La Louvière s'est rapidement élevée

dans la voie du progrès... On assiste alors à un phénomène curieux : le bourgmestre Amand Mairaux a saint-vaast La Louvière, toujours hameau de Saint-Vaast, est devenue

de plus en plus florissante et a dépassé en importance et en activités le village dont elle dépendait. Elle était même l'objet d'intérêts municipaux plus importants que ceux

prêtés à Saint-Vaast. Le morcellement est donc devenu nécessaire. Le 27 février 1869, une loi spéciale décrétant l'érection de La Louvière comme commune distincte a été

votée et sanctionnée par arrêté royal du 10 avril 1869. Alors qu'au début du XIXe siècle, La Louvière n'était pas même un hameau mais un simple et obscur « lieu-dit », elle

prenait rang, un demi-siècle plus tard, parmi les communes les plus importantes du pays. Précisons que ce n'est qu'en 1985 que La Louvière a reçu l'autorisation de porter le

titre de ville ( loi passée au Moniteur Belge, le 21 août 1985 ).. C'est donc le domaine des religieux d'Aulne qui a donné son nom à la ville. Il existe par conséquent des

rapports, des liens étroits entre « La Louvière » d'aujourd'hui et « l'Abbaye d'Aulne » d'autrefois. La Louvière comptait 23 052 habitants avant la fusion des communes de 1977

et maintenant en 2014 plus de 80.000 habitants pour l’entité de la ville de la louvière et quelque établissement de l’époque …….Ces vers 1837 que grande et basse louvière

doit son développement a l’essor de son industrie,1840 un verreries st laurent fabriq de bouteilles et verre a vitre ,1844 la société Boch fréres(keramis) ,1851 une fondation

des verreries ,1853 Ernest Boucquéau devenue Boel 1856 fonderies sté Parmentier et Libotte ,1858 Cambier fréres haut-fourneau 64 fours coke,1859 Auguste Fabry léon

Houtart et Cie verrerie a bouteilles 60fours a coke,1861 sociétés charbonnière de la louvière 12 fours a coke ,1863Mr Houtart Fabrique de verre a vitre,1863 fabrique de boulons

Charles Nicaise ,1867 laminoirs du centre 1867 Marc Parmentier des laminoirs de fer et des fonderies (la croyere hameau de la louvière) et 1869 la compagnie Belge de

construction des machine et matériel des chemins de fer (atelier a la croyere en 1873

Mise à jour juillet 2025

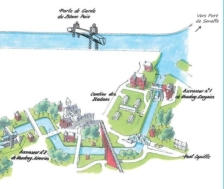

Cette pond ne se trouvai pas sur la

Louvière mes sur Houdeng –Goegnies pour

l’ascenseur N°1 et a H. Aimeris (ascenseur

N°2 ) l’ascenseur N°3 lui est a bracquegnies

et l’ascenseur hydraulique N°4 est sur

thieu que était avant la fusion en 1976 des

communes .

le nouveau canal

et l’ancien canal

Étymologie :

La Louvière était le nom d'une ferme (La Grande Louvière, dont la chapelle est encore visible) construite sur le territoire de Saint-Vaast, qui allait donner naissance,

par la suite, à la ville actuelle de La Louvière. Ce nom est toutefois le résultat de nombreuses évolutions. L'abbaye d'Aulne possédait, sur les deux rives du Thiriau,

d'importantes propriétés appelées dans les chartes du XIIe siècle Menaulu ou Meneilut. Ce mot roman (meigne au leu : repère du loup) est devenu en latin Luperia en

1157 et Lovaria en 1168. Le concept latin, retraduit en roman, a été transformé en Lovière en 1217, Le Lovière en 1284 pour aboutir au terme La Louvière. Il faut

préciser qu'à l'époque, le territoire actuel de La Louvière était une parcelle de l'ancienne forêt charbonnière, constituée de bois sombres et d'une nature sauvage,

endroit de prédilection pour les loups ainsi que pour le gibier que chassaient les seigneurs de l'époque5