Les circonstances favorables Le rond-point de la gare rappelle le souvenir d’un important noeud de liaisons économiques : la chaussée autrichienne (1775), l’embranchement du canal Charleroi-

Bruxelles (1839), la ligne de chemin de fer de Mons à Manage (1847-1848). La chaussée autrichienne Nous l’avons évoquée ci-dessus.L’embranchement du canal Charleroi –Bruxelles Pour les

patrons charbonniers du bassin du Centre, le canal de Charleroi à Bruxelles (1832) est à la fois proche et lointain. Les charbonniers doivent ainsi aller charger sur le canal à Seneffe.En 1833, les

patrons charbonniers obtiennent du gouvernement belge de Léopold Ier le creusement de deux embranchements à partir du canal Charleroi-Bruxelles. Entrepris en 1835, ceux-ci sont inaugurés par

Léopold Ier le 5 octobre 1839. Le premier, dit embranchement de l’Est, se dirige vers Bellecourt (il intéresse particulièrement les Charbonnages de Mariemont et ceux de Bascoup). Le second, dit

embranchement de l’Ouest, se divise en trois branches : Houdeng, Saint-Vaast (La Louvière) et La Croyère. Ces trois embranchements sont aujourd’hui remblayés. Les chemins de fer En 1706,

l’Anglais Thomas Newcomen met au point une pompe actionnée par la vapeur : c’est « la pompe à feu » ou « machine à feu » (une rue porte ce nom dans le quartier de Baume) qui, en servant à

épuise l’eau des mines (l’exhaure), va révolutionner l’exploitation charbonnière. En 1769, l’Ecossais James Watt invente une machine à vapeur qui sera à la base de la mécanisation de l’activité

industrielle. En transformant le mouvement rectiligne en un mouvement circulaire, cette machine à vapeur va donner naissance à la locomotive, donc aux chemins de fer. Par la loi du 1er mai 1834,

l’Etat belge décide la mise en place d’un système complet de chemins de fer.La première ligne relie Bruxelles à Malines à partir du 1er mai 1835.Il faut distinguer les chemins de fer industriels et les

chemins de fer dits publics. Les chemins de fer industriels Dans la région du Centre, ceux-ci furent avant tout charbonniers. Ils visaient principalement à relier les charbonnages aux

embranchements du canal Charleroi-Bruxelles. Au départ de l’ancienne gare de La Louvière, le chemin de fer de l’Olive (1848-1849) longeait l’embranchement du canal (aujourd’hui avenue des

Droits de l’Homme), traversait la rue de Bouvy par un tunnel aujourd’hui comblé, continuait (à gauche de la rue de l’Olive) vers le Mitant des Camps pour gagner les fosses de Houssu, la station de

Baume (à proximité de l’ex gare de Haine-Saint-Pierre), jusqu’à Mariemont, puis Bascoup.Le chemin de fer de l’Olive, considéré comme la première ligne de chemin de fer «louviéroise », servait à la

fois au trafic voyageur et au transport des pondéreux (comme le charbon). Les chemins de fer dits publics (trafic voyageurs et marchandises) Commencée en 1840, la ligne Bruxelles-Manage est

terminée en 1842. Poursuivie vers La Louvière, elle constitue l’actuelle ligne IR reliant Binche – La Louvière centre à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve.La ligne Mons-Manage (1848-1849) avait ici un

point d’arrêt : l’ancienne gare de La Louvière, construite vers 1850, était la plus importante du Centre. À droite, on trouvait les premiers bureaux de poste et télégraphe. Cette gare a été démolie en

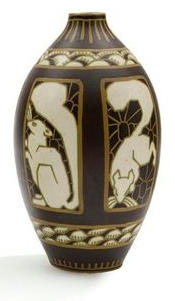

1966 pour faire place, de l’autre côté des voies, à la gare actuelle (1964). À l’intérieur, on peut découvrir la céramique d’Ernest D’Hossche (1912-1978) qui illustre les activités économiques de la

région, hier et aujourd’hui. D’Hossche était attaché à la faïencerie Boch et professeur de céramique à l’Institut provincial des Arts et Métiers de La Louvière. La rencontre de ces trois types

d’infrastructures va inciter des industriels, comme Boch, à s’installer au hameau de La Louvière.Après avoir fondé une faïencerie à Audin-le-Tiche en Lorraine, les Boch s’installent à Septfontaine-

lez-Luxembourg en 1767. En 1809, Jean-François Boch crée la faïencerie de Mettlach (Sarre), dans une région particulièrement intéressante à cause de sa richesse en houille qui remplace le charbon

de bois. En 1829, J.-F. Boch rentre à Septfontaine d’où il continue à gérer Mettlach, puis il en confie la direction à son fils aîné Eugène. En 1840, les Boch éprouvent des inquiétudes pour leur

entreprise de Septfontaine-Iez-Luxembourg qui pourrait être coupée du marché belge à la suite de la signature du traité de paix belgo-hollandais, donc avec l’indépendance du Grand-duché soumis

à la tutelle économique de la Prusse (le Zolverein, union douanière et commerciale formée par une majorité des États de la Confédération allemande). Aussi, en mars 1841, Jean-François Boch, en

compagnie de son fils Eugène (1809-1898), prospecte-t-il la Belgique avec Jean-Baptiste Nothomb dans le but de s’y installer. À Saint-Vaast (partie louviéroise), il visite une poterie (= une fabrique de

poteries en terre cuite poreuse, qui peut demeurer brute ou recevoir un revêtement glaçuré), fondée en 1838 sous l’appellation de « Société pour la Fabrication de Pannes et Poteries à Saint-Vaast »

qui vivra très peu de temps.Eugène Boch, agissant pour lui-même et au nom de son beau-frère J.-B. Nothomb et de son frère cadet Victor, achète la poterie en 1841, point de départ de la Faïencerie

Boch Frères qui sera fondée le 30 septembre 1844. Les frères Boch baptisent la propriété « Kéramis » en l’honneur des céramistes athéniens. Victor en devient le directeur. Son intention n’est pas

d’adapter les locaux de l’ancienne poterie, mais d’en construire des nouveaux, le long de l’embranchement du canal. L’architecte est Auguste von Cohausen, directeur de Mettlach, qui a étudié les

faïenceries d’Angleterre. La construction des fours est confiée à un spécialiste luxembourgeois. Les parties métalliques sont réalisées par les Forges, Usines et Fonderies d’Haine-Saint-Pierre

(F.U.F.).Le premier personnel de la faïencerie est composé de Luxembourgeois expérimentés dans le travail de faïencerie, venant surtout d’Echternach où une faïencerie avait été fermée en 1843. Ils

arrivent en une caravane de roulottes et habitent dans des maisons à côté de l’usine, tandis que Victor Boch loge dans la poterie transformée en maison. Parmi les Luxembourgeois, certaines familles

feront souche comme les Muller, les Ohlinger ou les Primm. Plus tard viendront des Sarrois et des Lorrains, auxquels se joindront bien vite des Belges formés « sur le tas ». Plus tard, dans les années

1870, arriveront les faïenciers hollandais débauchés par Victor Boch à Delft et à Maastricht. Parmi les Hollandais, plusieurs familles ont fait souche à La Louvière comme celle des Heemskerk qui

exerceront le métier de peintre pendant plus de cinquante ans, ou celle des Jongen qui attacheront leur nom au modelage en plâtre. Plus tard, des artistes comme le Français Charles Catteau (1880-

1966),proche de l’Art Déco, créent des oeuvres qui connaissent aujourd’hui un grand succès auprès des collectionneurs. Il en va de même d’ Anna Boch (1848-1936), fille de Victor Boch, amie de

Théo Van Rijsselberghe et de James Ensor, peintre impressionniste ; elle réalise aussi des peintures sur faïence.On a souvent reproché à Kéramis le manque d’originalité dans la décoration. Il est

vrai que plusieurs manufactures ont influencé les faïences de La Louvière : Septfontaines, Mettlach, des faïenceries allemandes, Delft, Tournai (repris par Boch). Il faut noter qu’à la fin du 19e siècle,

après l’obtention du Grand Prix à l’exposition de Paris (1889), Kéramis développe une vaisselle avec décors bleu et or, peut-être par imitation de Sèvres.Les Boch pratiquent le paternalisme, une

conception sociale selon laquelle les rapports entre le patron et les ouvriers doivent être régis par les règles de la vie familiale, caractérisée par l’affection réciproque, l’autorité et le respect. Victor

Boch tenait à avoir son personnel près de lui, à l’abri des tentations extérieures. Dans ce schéma, la société Boch construit des maisons pour ses ouvriers, d’abord dans la cour de la faïencerie (on

appellera le quartier du nom de « quartier des Allemands »), puis rue Paul Leduc, plus tard enfin rue Victor Boch (long alignement de maisons en briques du premier tiers du 20e siècle). La famille

Boch habite d’abord dans l’enceinte de l’entreprise avant de s’établir dans le château de la Closière. La prospérité fulgurante de la faïencerie permet à son directeur Victor Boch (1817-1920) de

confier à Joseph Poelaert – architecte du palais de justice de Bruxelles – la construction, de 1857 à 1862, d’un château aux dimensions imposantes au milieu d’un domaine proche de la faïencerie. Il y

vivra jusqu’à son décès, en 1920, à l’âge de 102 ans. Des transformations intérieures et extérieures profondes ont partiellement défiguré ce bâtiment imposant où l’on peut encore découvrir une

étonnante combinaison de styles (Tudor, néogothique, néo-classique et même mauresque) conférant à l’ensemble le caractère impressionnant qu’avait voulu lui donner le constructeur. On peut en

contempler l’extérieur en circulant dans les rues qui l’entourent, tracées dans le parc à l’anglaise qui lui servait autrefois d’écrin. L’intérieur est occupé par le Forem ; le public a donc accès, aux

heures d’ouverture, au grand hall d’apparat qui a conservé la moitié de son escalier. On remarquera les poignées de porte en laiton où apparaît l’initiale B joliment ouvragée. L’action sociale et

culturelle La Confrérie Saint-Antoine Dès 1844, les Boch créent la Confrérie Saint-Antoine visant à organiser une caisse de secours pour les ouvriers malades et une caisse de retraite pour les veuves

des ouvriers, support des frais de funérailles, paiement de garde-malades pour les célibataires logeant à la cantine et pour les femmes logeant dans les quartiers ouvriers. Pour alimenter cette caisse,

on perçoit une somme infime par quinzaine sur le salaire des ouvriers ; on reçoit d’importants dons des dirigeants de l’entreprise.Le jour de la fête patronale des faïenciers (le 13 juin est la fête de

saint Antoine = saint Antoine de Padoue, 12e – 13e siècles –. Saint Antoine était le patron des faïenciers, déjà à Septfontaine-lez-Luxembourg) ; une messe est célébrée d’abord dans l’église située

place du Marché, puis dans l’église Saint-Joseph, de style néoroman, ouverte en 1870 sur la place Maugrétout. La Fanfare de Kéramis À l’occasion du 25e anniversaire de l’entreprise (en 1869) est

créée une fanfare qui défile à différentes occasions dans les rues de La Louvière. Une chorale sera également créée. Le Casino Le bâtiment est situé au numéro 26 de la rue Kéramis. En 1891, à

l’occasion du 50e anniversaire de la création de la société Boch, un casino est inauguré rue Kéramis : un café à front de rue, une salle des fêtes légèrement en retrait, avec trois médaillons en

céramique disparus depuis, des chambres à l’étage pour des visiteurs étrangers, un grand parc avec kiosque à l’arrière. Une histoire que peu de Louviérois connaissent. Le bâtiment est aujourd’hui

propriété de la Ville de La Louvière qui y a installé des services comme l’aménagement du territoire, l’environnement…Ce bâtiment, dernière présence de Boch dans le centre-ville, est aujourd’hui

menacé de destruction pour créer un « accès » vers le nouveau quartier qui sera aménagé sur le site de l’ancienne faïencerie. Nous nous devons de le défendre. La fondation de La Louvière Au 19e

siècle, à partir du charbon et grâce à de nouvelles voies de communication (l’embranchement du canal Charleroi-Bruxelles, le chemin de fer de Mons à Manage), d’autres industries se développent

comme la métallurgie, la verrerie… Ces industries attirent des travailleurs ; pour eux, il faut implanter des commerces et des cafés. Le hameau de La Louvière passe ainsi de 1 200 habitants en 1850

à 7 075 en 1869.En 1865, sous l’impulsion du bourgmestre de Saint-Vaast Amand Mairaux, le Conseil communal envisage l’agrandissement du hameau de La Louvière. Malgré l’opposition des

habitants du quartier de Baume et du vieux Saint-Vaast, le projet est approuvé par arrêté royal le 22 mai 1866. De nouvelles rues sont ouvertes. Déçus devant leur échec, les habitants du vieux Saint-

Vaast réclament alors la séparation. Malgré les tentatives d’Amand Mairaux pour éviter le morcellement, La Louvière devient une commune le 10 avril 1869. Amand Mairaux ne connaîtra pas ce

moment puisqu’il meurt le 26 février 1869. Haute de trois mètres, la statue de Mairaux est due au sculpteur Victor Rousseau (1865-1954), originaire de Feluy. Réalisée en bronze, elle est d’abord

installée sur la place Communale, avant de figurer au bas du boulevard Mairaux, puis dans le haut. Observation de la statueAu bas de la statue figure l’inscription : de face, « Amand Mairaux –

bourgmestre de Saint-Vaast – La Louvière – 1854-1869 » ; du côté gauche, « Né à Frasnes-lez-Couvin le 28 janvier 1817 – décédé à Soignies siégeant au conseil de milice le 26 février 1869 » ; de dos, «

Inauguré le 30 août 1890 » ; du côté droit, « Au fondateur de La Louvière les habitants reconnaissants ». Mairaux est représenté, tête nue, portant une redingote à double boutonnage et une chemise

à col haut et jabot. Dans la main droite, il tient un document représentant le plan d’aménagement du quartier du centre de 1866. La Louvière devient commune le 27 février 1869. Depuis, dans le

cadre des fusions de communes (1977), Saint-Vaast fait à nouveau partie de l’entité de La Louvière. Celle-ci couvre près de 6 500 hectares pour une population totale de près de 80 000 habitants. La

Louvière a reçu le titre de ville en août 1985. Le Drapeau Blanc, un carrefour stratégique En 1849, Abel Warocqué, grand-père de Raoul Warocqué, patron des Charbonnages de Mariemont et grand

propriétaire à La Louvière (Saint-Vaast), cède le terrain nécessaire pour construire la première place du Marché, la première église (dite de Baume) et les rues adjacentes. Son idée est de voir donner

au hameau de La Louvière le nom d’ « Abelville ». Ce nom sera donné plus tard à la petite place située au bout de la rue du Marché. Abel Warocqué accorde l’argent nécessaire pour construire en

1851 une petite église au milieu de la place. Cette église disparaît en 1873 après la construction de l’église Saint-Joseph sur la place Maugrétout. Le mécontentement des commerçants de la place du

Marché qui voyaient leurs activités concurrencées par les commerces de la place Maugrétout, aurait entraîné un moment l’appellation de place des Martyrs à la place du Marché. En 1924, la place

prend le nom de Jules Mansart. Pourquoi le nom de Drapeau Blanc ? En 1856, MM. Demeuldre et Evrard fondent, à l’emplacement du café du Drapeau Blanc (aujourd’hui un magasin de

chaussures), une maison de marchand tailleur et articles de mercerie. Ils se donnent pour enseigne un grand drapeau de toile blanche. D’où l’appellation de « Drapeau Blanc » donné au lieu. Le

Drapeau Blanc était le lieu de passage d’importantes lignes de trams. Afin d’assurer le transport à courte distance (de 8 à 15 km) des travailleurs et des marchandises, une Société nationale des

Chemins de fer vicinaux est fondée en 1885. Dans le Centre, elle utilise d’abord des trams à vapeur avant d’électrifier ses lignes à partir de 1898. Aujourd’hui, plus aucun tram ne circule dans la

région du Centre (les tramways de la région de Charleroi ne dépassent plus Anderlues). Le réseau TEC La Louvière utilise désormais des bus. Revenons à Boch …La création du secteur sanitaire

après la Seconde Guerre mondiale Parallèlement au secteur « vaisselle », la société Boch Frères ouvre, à partir de 1945, une nouvelle division consacrée à la production d’appareils sanitaires en

porcelaine, vendus d’abord sous la marque « Vitribo ». Cette orientation se trouve justifiée par l’élargissement du marché de la construction et l’amélioration du niveau de vie de la population.

L’après-guerre constitue pour Boch une période d’expansion considérable (avec, en 1949, la mise en activité d’un four tunnel au mazout puis, en 1952, la construction d’un four électrique destiné à

la cuisson des décors sur émail). Le rééquipement des ménages, tant en vaisselle qu’en sanitaire, conduit d’années en années à des accroissements importants du chiffre d’affaires. En 1970, la société

décide de construire une nouvelle usine destinée à la production sanitaire. Dès cette époque, tous les moyens disponibles sont investis dans cette production au détriment du secteur vaisselle. La crise

des années 1970 La crise pétrolière de 1973, par l’accroissement considérable du coût de l’énergie, et la crise de la construction qui commence à se faire sentir en 1977-1978, constituent pour la

société l’amorce de difficultés importantes. Après une première mise en liquidation en 1985 entraînant de fortes réactions ouvrières, la Région wallonne favorise la constitution de deux sociétés :

Noviboch puis Novoboch pour le sanitaire, MRL Boch pour la vaisselle.Achetée par la multinationale hollandaise Sphinx en 1991, Novoboch ferme ses portes en 1998.Seul subsiste alors un secteur

vaisselle qui porte le nom de Royal Boch. De plus en plus en difficulté, Royal Boch est repris par l’homme d’affaires bruxellois Patrick De Maeyer en 2009 avec le soutien de la Région wallonne. Le 7

avril 2011, Royal Boch est déclaré en faillite ; il restait alors 34 travailleurs … M. De Maeyer conserve aujourd’hui la marque et peut donc produire de la faïence n’importe où dans le monde. On a

fêté le 125e anniversaire de Boch en 1966, le 150e en 1991… Nous ne pourrons pas fêter le 175e anniversaire de Boch en 2016, sinon dans notre coeur…Aujourd’hui Depuis 2009, des travaux de

démolition et de dépollution ont lieu sur le site. On ne doit plus « parler » de Boch à La Louvière… L’auteur du projet propose d’appeler le nouvel ensemble commercial Strada. Après Sancho, nous

aurons droit àStrada !!! Les anciens fours-bouteilles, classés, seront conservés et réaffectés en Centre d’interprétation de la Faïence et de la Céramique

la fondation de

la Faïencerie

Charles Catteau